« Quand je sentais que je n’avais plus d’air là où je travaillais, le fait d’écrire m’aidait à ne pas perdre mon optimisme et ma confiance en moi. Il m’aidait à dépasser tout problème, n’importe quel souci. Il m’aidait à vaincre mon désespoir et à me débarrasser de mes dépressions vers lesquelles l’atmosphère des boulots que j’ai eus me poussait ». D.C.

1. Être écrivain, pour vous, est-ce d’avantage un métier ou une passion ? Qui êtes-vous, Dumitru Crudu ?

Plus qu’un métier et qu’une passion, écrire est le fil rouge qui lie tous les événements et les histoires de ma vie en m’offrant une cohérence et un sens. Des métiers, j’en ai eu légion à travers le temps et ils étaient tous très différents, et c’était pareil avec les passions, j’ai aussi eu différents loisirs, mais il y a une chose dans ma vie qui n’a jamais changé : écrire.

Quand j’habitais en Roumanie, j’ai été journaliste à Monitorul de Brașov, ensuite à Bună ziua, Brașov ; ensuite, j’ai vendu des livres dans la rue, je suis devenu chômeur et je suis retourné à Chișinău où j’ai travaillé à Radio Free Europe, à la Bibliothèque Ștefan cel Mare, au journal Timpul, à Radio Moldova, à la Bibliothèque Alba Iulia, au Collège de Tourisme et Vinification de Stăuceni, une banlieue de Chișinău, et, pendant tout ce temps, lorsque je changeais de métier du jour au lendemain, il y avait une seule chose que je ne quittais jamais – écrire.

Quand je sentais que je n’avais plus d’air là où je travaillais, le fait d’écrire m’aidait à ne pas perdre mon optimisme et ma confiance en moi. Il m’aidait à dépasser tout problème, n’importe quel souci. Il m’aidait à vaincre mon désespoir et à me débarrasser de mes dépressions vers lesquelles l’atmosphère des boulots que j’ai eus me poussait ; des boulots où presque tous mes chefs (sauf Lidia Kulikovski de la Bibliothèque Muncipale B.P. Hașdeu) étaient de vrais dictateurs. Ils se comportaient vraiment mal avec les employés. Y compris avec moi. Ils nous insultaient d’une façon indicible et ils nous marchaient dessus.

Le soir, chez moi, je retournais humilié, le moral à zéro. Je ne voulais rien faire. Mais il me suffisait de m’assoir à mon bureau, de prendre mon stylo à la main et de commencer à griffonner quelque chose sur une feuille pour me remettre de tous mes chagrins. Certains de mes chefs avaient même des espions parmi mes collègues qui les « informaient » sur leurs employés. C’est à cause de cela que j’ai changé tant de boulots : pour pouvoir survivre comme être humain et comme intellectuel et c’est pour cela que je n’abandonne jamais l’écriture. La littérature reste le seul ami qui ne m’a jamais tourné le dos. A qui je n’ai jamais tourné le dos. Et qui m’a offert les plus grandes joies de ma vie.

2. Quand écrivez-vous ? À quel moment de la journée ? Combien de temps consacrez-vous à l’écriture ? Avez-vous un « rituel d’écriture », des horaires ?

J’ai écrit mon premier roman, Massacre en Géorgie, le matin, entre sept et dix heures du matin, pendant une demie année, avant d’aller à mon boulot à Free Europe, pour être toujours humilié. A ce moment-là, je me réveillais à six heures de matin exprès pour écrire. Je pouvais écrire seulement le matin parce que le soir je retournais tellement humilié que je ne pouvais rien faire à part m’allonger sur mon lit, un foulard sur mes yeux, jusqu’à ce que je m’endormisse. J’écrivais le matin. Avant d’écrire, je courais. Je courais chez moi, sur place, une heure, jusqu’à ce que je fusse trempé de sueur. Le débardeur trempé et mon cœur battant, je m’asseyais à la table près de la fenêtre et je commençais à écrire. Je ne savais pas pourquoi. Je voulais écrire quelque chose qui m’aidât à me débarrasser de ce sentiment répressif de dérision. D’humiliation. Je voulais regagner ma dignité et ma joie de vivre. C’était avec ces pensées en tête que j’ouvrais mes cahiers verts – j’aime écrire dans certains cahiers verts – et je me mettais à écrire. J’écrivais sans avoir un projet à l’esprit. Sans savoir vraiment la tournure que mon roman prendra. Sans savoir où j’arriverais. Et… le résultat fut Massacre en Géorgie, un roman qui parle de quelques jeunes qui ont vécu la dissolution de l’Union Soviétique.

3. Quelles sont les intentions portées par vos histoires, poèmes ou pièces de théâtre ? Quelles réactions souhaiteriez-vous susciter chez les lecteurs et quel a été le plus grand défi de votre vie d’auteur ?

L’intention primordiale – le point de départ – de mes poèmes, histoires ou pièces de théâtre est d’aider mes personnages (ou le « moi lyrique » de la poésie) à récupérer, à retrouver, à regagner la dignité dont ils ont été dépossédés par le milieu où ils vivent et/ou travaillent, une dignité qui a été écrasée. Tous mes personnages sont des gens modestes. Des ratés. Des marginaux. Des ivrognes. Des agresseurs. Des détenus. Des solitaires. Des isolés. Dans un mot : des gens sans dignité. Des gens humiliés. Humiliés par la société. Par une société cruelle et injuste. J’essaie de les aider à trouver de nouvelles manières pour continuer à vivre, pour recommencer à zéro.

4. Parmi vos livres, lequel préférez-vous et pourquoi ? Avez-vous d’autres passions que l’écriture ?

Si vous me l’aviez demandé il y a deux ans, la réponse aurait été L’anniversaire de Mihai Mihailovici. Mais, entre temps, le roman Notre Marguerite est paru et il est devenu mon livre préféré. L’anniversaire de Mihai Mihailovici occupe maintenant la deuxième place…

L’anniversaire… aurait pu s’appeler aussi L’OCCUPATION SOVIETIQUE. Le personnage principal naît le jour même où l’Union Soviétique occupe sa région – la Bessarabie – et il fêtera toujours son anniversaire le jour où les soviétiques célébrerons la Fête de l’occupation appelée Fête de la libération.

Quant à Notre Marguerite, c’est un roman sur l’échec. Sur la façon dont tu peux rater ta vie après avoir eu le vent en poupe et tout le monde à tes pieds pendant la période où la République de Moldavie gagnait son indépendance. C’est un roman sur la croissance, l’amour, mais aussi sur la KGB. Terebnea, un grand poète suspecté d’avoir collaboré avec la KGB, est mort. Nous ne savons toutefois pas s’il est mort, s’il a pris sa vie ou s’il a été assassiné. Sa maîtresse devient la maîtresse de tout de monde. Et c’est ainsi que le jeune poète, le personnage principal de notre roman, arrive à se rendre compte que pour pouvoir vivre et continuer d’écrire, il doit renoncer à la manière dans laquelle il a vécu et écrit auparavant. Il doit recommencer à zéro. Il doit regagner sa dignité perdue.

5. A part la passion pour écrire, vous en avez d’autres ? Lesquelles ? Je sais – il est évident et sous-entendu – qu’une autre ne pourrait être que la lecture. Mais je voulais que vous m’en disiez encore plus.

Le sport. Surtout le ping-pong et le cyclisme. Je pratique le ping-pong toute l’année, deux ou trois fois par semaine et le cyclisme lorsqu’il fait beau et chaud. Parce que je raffole faire du vélo, j’ai hâte que l’été arrive pour que je puisse aller n’importe où. J’utilise le vélo comme taxi, tram ou bus, mais aussi pour pouvoir m’évader de la ville et découvrir le monde qui s’étale au-delà de ses murs. Le plus long voyage que j’ai fait a été jusqu’à la monastère Caprina, le lendemain de Pâques, environ 84 kilomètres aller-retour. Quand j’étais sur le chemin du retour, l’orage a éclaté et je pédalais sur une route pleine de flaques, trempé jusqu’à l’os.

Mais, grâce au vélo, j’ai découvert la ville aussi. J’ai découvert de nouvelles rues ou ses endroits cachés. Chaque fois que j’utilise le vélo, je veux aller dans des lieux où je n’y suis jamais allé. Il y a aussi des risques. Le plus grand danger c’est d’être attaqué par les chiens errants. Une fois, j’ai été attaqué par une meute de chiens dans une région industrielle, dans une banlieue. J’ai employé le vélo comme bouclier pour me protéger des chiens qui m’avaient encerclé. Ils m’attaquaient de partout, et moi, le vélo à la main, je virevoltais parmi eux comme une toupie. Si j’ai réussi à les faire reculer, ce fut grâce à ma voix. Mes poumons m’ont sauvé la vie…

6. Avez-vous des projets littéraires en ce moment-ci ? Pourriez-vous nous en faire part et, également, nous dire quel(s) conseil(s) donneriez-vous à ceux de nos lecteurs qui rêvent de devenir écrivains ?

En ce moment, je travaille à un roman plein d’histoires recueillies un peu partout et qui s’appellera Les ponts de fleurs et de barbelés. Dans ce roman, j’inclus aussi des histoires sur le football, comme par exemple La mort d’un footballeur. Le point de départ de ces histoires est biographique. Le football a été une de mes grandes passions – dans l’enfance et adolescence je fréquentais un club de football où, avec mon équipe, on gagnait beaucoup de compétitions importantes. J’étais milieu du terrain, en offensive. Mais une fois, avant une compétition – une spartakiade à laquelle des agents des grands clubs de Chișinău et de Tiraspol devaient venir nous voir – je suis tombé malade. Un jour, je me suis effondré sur le terrain pendant un entraînement, sans aucune cause. Je suis tombé dans les pommes. Quand je me suis réveillé, j’ai découvert que je ne pouvais plus courir. Je pouvais à peine marcher. Dès que je faisais un pas, j’étais essoufflé. L’entraîneur pensait que je faisais semblant et il m’a forcé de continuer de m’entraîner. Encore plus, il m’a forcé de les accompagner à la spartakiade et de jouer comme ça, malade. J’avais perdu mon sommeil. La nuit, tout le monde dormait et j’étais le seul qui restait éveillé jusqu’à l’aube. Et pendant les nuits d’insomnie, quand la peur de mourir rôdait autour de moi, je me suis mis à écrire. Après la spartakiade, j’ai quitté pour toujours le football (même si j’étais un très bon footballeur ou, du moins, c’est ce que disaient ceux qui m’ont vu jouer), j’ai commencé à écrire et je ne me suis plus jamais arrêté.

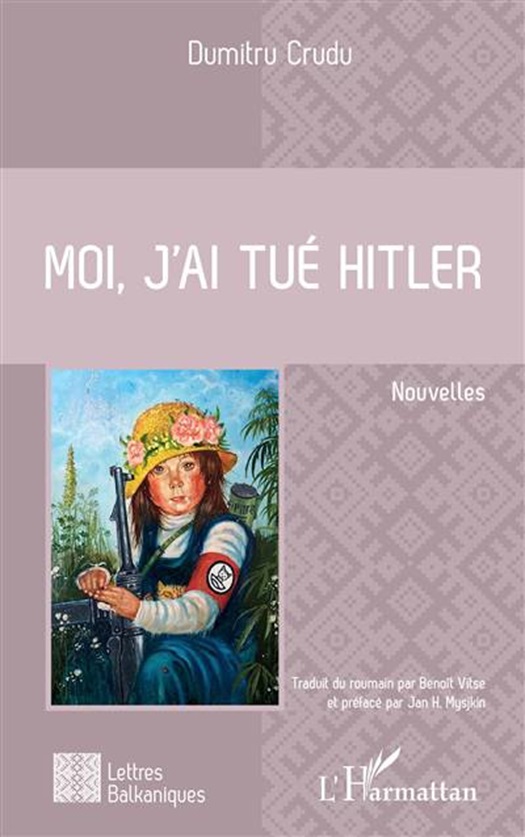

7. Je viens de lire votre recueil de prose courte Moi, j’ai tué Hitler et j’ai été profondément émue par l’impression de vérité qui émane de ces nouvelles. Tout semble vraiment réel. Comment ce livre a-t-il pris naissance ?

L’étrangeté de l’existence et de la réalité post-soviétiques serait peut-être un point de départ de ces histoires. Un autre point de départ, comme le critique et l’écrivain Bogdan Alexandru Stănescu le remarquait aussi, serait la souffrance de ma propre existence – y inclus, ou même en premier lieu – non seulement la souffrance du monde autour de moi. Ce que j’ai compris en parlant du monde de l’Est de l’Europe c’est que ce monde est hétéroclite. L’homme hétéroclite est représentatif pour ce monde. Non l’homme de droite ou de gauche, non le dissident ou le conformiste, non le révolté ou le courageux, mais l’homme hétéroclite. Un homme qui peut être en même temps conformiste et révolté, courageux et lâche, de droite et de gauche, bon et mauvais, canaille et innocent. Voir ce monde de l’Est en noir et blanc, c’est ne pas le comprendre. Dans les histoires de mon livre, j’ai essayé de mettre en avant ce personnage – l’homme hétéroclite. J’ai essayé de décrire ce monde hétéroclite où, par exemple, une retraitée peut voler dans un magasin et, en même temps, rester innocente et où les noms des dictateurs du 20ème siècle sont devenus maintenant les surnoms des chefs de la pègre de Chișinău. En effet, le titre complet de ce livre aurait dû être celui-ci : Moi, j’ai tué Hitler, un caïd de Chișinău. La deuxième partie du titre est toutefois omise, mais on la sous-entend. Mon livre parle d’un monde hétéroclite où la frontière entre le bien et le mal, le beau et le laid, l’ingénuité et le délit s’est complétement effacée. Je ne cherche pas à l’établir à nouveau, je constate simplement qu’il y a un monde hétéroclite.

8. Envisagez-vous la traduction en français d’autres romans, à part Moi, j’ai tué Hitler ? Quels sont les rêves de l’écrivain Dumitru Crudu ?

J’aimerais bien que mon nouveau roman, Notre Marguerite, soit traduit. Je pense que ce roman pourrait intéresser aussi le public occidental. Les questions que je pose dans ce roman sont les questions de l’Europe de nos jours.

9. Quels seraient les conseils que vous donnez aux écrivains débutants ou aux personnes qui rêvent de devenir écrivains ?

Qu’ils lisent plus qu’ils n’écrivent et qu’ils écrivent plus qu’ils ne publient.